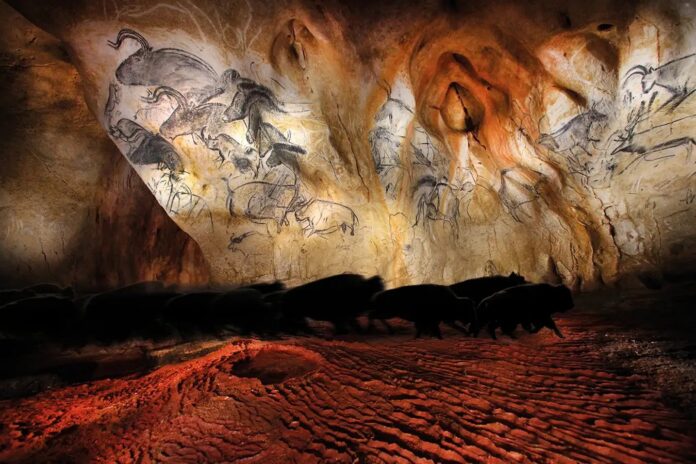

Seit Jahrtausenden bergen die stillen Wände prähistorischer Höhlen ein Geheimnis: Sie sollten nicht nur gesehen, sondern gehört werden. Jüngste archäologische Entdeckungen zeigen, dass die Platzierung antiker Felskunst nicht willkürlich war; Es wurde bewusst aufgrund seiner akustischen Eigenschaften ausgewählt und verwandelt Höhlen und Felsunterkünfte in immersive, multisensorische Räume, die Rituale, Geschichtenerzählen und sogar veränderte Bewusstseinszustände verstärken sollen.

Die Echos der Entdeckung

Die Idee, dass prähistorische Kunst untrennbar mit Klang verbunden sei, entstand vor Jahrzehnten beim französischen Musikwissenschaftler Iégor Reznikoff. Seine Experimente mit Gesang in paläolithischen Höhlen zeigten einen bemerkenswerten Zusammenhang zwischen der Platzierung von Gemälden und resonanten akustischen Phänomenen. Obwohl Reznikoffs Arbeit zunächst als unrigoros abgetan wurde, legte sie den Grundstein für das aufstrebende Gebiet der Archäoakustik.

Spätere Studien, darunter auch die von Steve Waller, dokumentierten Echos von bis zu 31 Dezibel an dekorierten Stellen in französischen Höhlen, die in scharfem Kontrast zu akustisch toten, unbemalten Wänden standen. Waller vermutete, dass diese hallenden Räume als Wohnorte von Donnergöttern interpretiert werden könnten, verkörpert durch die stampfenden Hufsäugetiere, die häufig in der Kunst dargestellt werden.

Systematische Untersuchung: Artsoundscapes und darüber hinaus

Das von Rupert Till geleitete Projekt „Songs of the Caves“ und die anschließende Artsoundscapes-Initiative unter der Leitung von Margarita Díaz-Andreu brachten wissenschaftliche Genauigkeit in das Fachgebiet. Mithilfe von Impulsantwortmessungen und fortschrittlicher Modellierung konnten Forscher einen statistischen Zusammenhang zwischen Felskunst und „ungewöhnlichen“ akustischen Phänomenen auf allen Kontinenten nachweisen.

Das Artsoundscapes-Projekt zeigte, dass prähistorische Kulturen auf der ganzen Welt bewusst Orte mit spezifischen akustischen Eigenschaften wählten. Im sibirischen Altai-Gebirge verstärkten Orte die Klangklarheit, was darauf hindeutet, dass sie für rituelle Zusammenkünfte genutzt wurden. In der mexikanischen Schlucht Santa Teresa wurden Gemälde an Orten gefunden, die sich ideal für rituelle Tänze eignen. Sogar in White River Narrows, Nevada, wurde festgestellt, dass bestimmte bemalte Räume akustisch miteinander kommunizieren.

Die Kraft der Resonanz: Veränderte Zustände und Rituale

Bei den akustischen Eigenschaften ging es nicht nur um die Verstärkung; Es ging ihnen darum, die Wahrnehmung zu manipulieren. Experimente an Felswänden im finnischen Seengebiet zeigten, dass die verwirrenden Schallreflexionen ein Gefühl der „Präsenz“ oder sogar Angst erzeugten, als ob jemand anderes in der Nähe wäre. Forscher der Universität Helsinki fanden heraus, dass die auditiven Illusionen das Gehirn auf eine Weise aktivierten, die auf ein gesteigertes emotionales Erlebnis hindeutete.

Neurowissenschaftliche Studien unterstützen diese Idee weiter. EEG-Messungen zeigten, dass Frequenzen um 110 Hertz, wie sie bei tiefen Baritongesängen üblich sind, die Sprachzentren deaktivierten und die emotionale Verarbeitung im Gehirn steigerten. Dies deutet darauf hin, dass in diesen Räumen durchgeführte Rituale das Bewusstsein absichtlich verändert haben könnten.

Jenseits der Felskunst: Antike Instrumente und heilige Räume

Die akustische Manipulation beschränkte sich nicht auf die natürliche Resonanz. Archäologische Funde wie 35.000 Jahre alte Geierknochenflöten aus der Isturitz-Höhle in Frankreich legen nahe, dass die Menschen der Antike aktiv Musik schufen, die auf die Interaktion mit diesen Räumen abzielte. Beim Spielen in den Höhlen erzeugten die Instrumente hochfliegende Klänge, die die Räume in immersive, klangliche Umgebungen verwandelten.

Sogar Bauwerke wie das 5000 Jahre alte neolithische Grab von Ħal Saflieni auf Malta wurden als Musikinstrumente konstruiert. Die Resonanzfrequenzen der Kammer halten Trommelschläge bis zu 35 Sekunden lang aufrecht und sorgen so für ein kraftvolles, immersives Klangerlebnis.

Die antike Symphonie: Ein multisensorisches Erlebnis

Die Beweise sind klar: Prähistorische Kunst war nicht nur ein visuelles Medium; Es war ein Schlüsselbestandteil eines sorgfältig gestalteten, multisensorischen Erlebnisses. Durch die Manipulation von Klängen verstärkten alte Kulturen Rituale, veränderten das Bewusstsein und schufen Räume, die tief mit der natürlichen Welt verbunden waren. Die stillen Mauern der Vergangenheit sprechen endlich und offenbaren ein ausgefeiltes Verständnis der Akustik, das unser Verständnis der antiken Gesellschaften in Frage stellt.