Представьте себе компьютер, построенный не из кремниевых чипов, а из взаимодействующих ферментов – биологических катализаторов, которые управляют химическими процессами в живых организмах. Это не научная фантастика; исследователи из Университета Радбоуда в Нидерландах создали именно такое устройство. В отличие от традиционных компьютеров, которые полагаются на жесткую программу, этот «химический компьютер» адаптируется и обучается за счет динамических взаимодействий своих молекулярных компонентов, открывая путь к будущему, где вычисления сливаются с биологией.

На протяжении десятилетий ученые стремились воспроизвести выдающуюся адаптивность живых систем в искусственных устройствах. Клетки без труда воспринимают питательные вещества, гормоны и изменения температуры, соответственно корректируя свое поведение. Имитация этой сложности в небиологических системах оказалась сложной задачей. Большинство попыток построить «химические компьютеры» были либо слишком упрощенными, либо недостаточно гибкими, чтобы уловить тонкое взаимодействие биологических сетей.

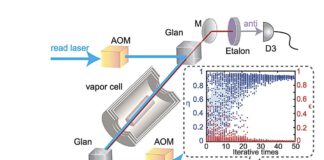

Этот новый подход идет другим путем. Вместо того чтобы тщательно запрограммировать каждый химический этап, исследователи собрали систему, где семь различных ферментов находятся на крошечных гидрогелевых шариках, упакованных в трубку. Текущая жидкость, несущая короткие цепочки аминокислот (пептиды), служит входом компьютера. Когда эти пептиды сталкиваются с ферментами, каждый фермент пытается расщепить их в определенных местах.

Однако это не линейный процесс. Один разрез фермента изменяет форму пептида и доступные места для последующих ферментов, создавая каскадный эффект. Этот сложный танец химических реакций генерирует постоянно меняющиеся узоры внутри системы. Эти узоры становятся языком, которым компьютер интерпретирует информацию.

«Мы можем рассматривать ферменты как аппаратное обеспечение, а пептиды как программное обеспечение», — объясняет Дунъян Ли, исследователь Калифорнийского технологического института, не участвовавший в этом исследовании. «Эта система решает новые задачи в зависимости от входных данных».

Замечательно, что эта динамичная система демонстрирует характеристики, напоминающие биологическую память. Поскольку химические реакции протекают с разной скоростью, сеть сохраняет следы прошлых сигналов, позволяя ей распознавать узоры, развивающиеся во времени. Например, она может отличать быстрые и медленные световые импульсы, демонстрируя свою способность отслеживать изменения, а не просто реагировать на статические входы.

Этот «химический компьютер» не ограничен рамками традиционной схемотехники. Он воспринимает колебания температуры, классифицируя их с удивительной точностью (в среднем с погрешностью 1,3°C при температуре от 25°C до 55°C) и может даже различать уровни pH и реагировать на ритмы световых импульсов. Все это достигается без необходимости переделки или перепроектирования его основных химических компонентов.

Команда была поражена эффективностью системы, учитывая ее скромные размеры. Потенциал для масштабирования огромен. Исследователь Вильгельм Хак видит будущее, где более сложные системы, включающие десятки или даже сотни ферментов, смогут напрямую переводить оптические или электрические сигналы в химические, позволяя им взаимодействовать с биологическими системами совершенно новыми способами.

Это революционное исследование представляет собой значительный шаг вперед в стремлении преодолеть разрыв между искусственным и биологическим вычислением. Оно открывает двери для инновационных применений, начиная от высокоадаптивных датчиков и заканчивая биосовместимыми интерфейсами, которые бесшовно интегрируют технологию с живыми организмами.